admin

2018年10月31日

admin

2018年10月31日

“這時潮聲愈響,兩人話聲漸被淹沒,只見遠處一條白線,在月光下緩緩移來。驀然間寒意迫人,白線越移越近,聲若雷震,大潮有如玉城雪嶺,際天而來,聲勢雄偉已極。潮水越近,聲音越響,正似百萬大軍沖鋒,于金鼓齊鳴中一往無前。”

這是金庸小說《書劍恩仇錄》中的一段話,將世界奇觀“海寧錢塘江大潮”的磅礴氣勢,寫得淋漓盡致。而海寧這座“魚米之鄉”、“絲綢之府”,正是他的故鄉。每年農歷八月十八(今年公歷9月15日)是海寧觀潮的最佳時節,很多游客前來飽覽“一線橫江”的絕景。環球人物雜志記者也來到這里,不僅為觀潮,更為踏上査氏家族600多年來生生不息的土壤,探尋金庸先生成為“俠之大者”的源頭。

從海寧市區東行20公里,就來到金庸的出生地——袁花鎮新偉村。小鎮是典型的江南水鄉,毛竹山巍巍聳立,花溪水潺潺流淌。順著鄉間小道一路前行,走到一片蔥蘢碧綠的桑樹林,便可以望見一座黛瓦白墻的深宅大院,院墻上題寫著“金庸舊居”4個大字。

金庸同父異母的弟弟査良楠,如今負責舊居的管理事務。他每天除了拿著毛撣清除灰塵,就是默默地坐在離大門最近的一張桌子后面,守著這座充滿了悲歡離合的老宅子。

在査良楠的帶領下,我們穿過前廳,沿著回廊往里走,拐角處有一間小屋,屋中是一張舊式木床和一個雕花梳妝臺,金庸就是在這里呱呱墜地的。

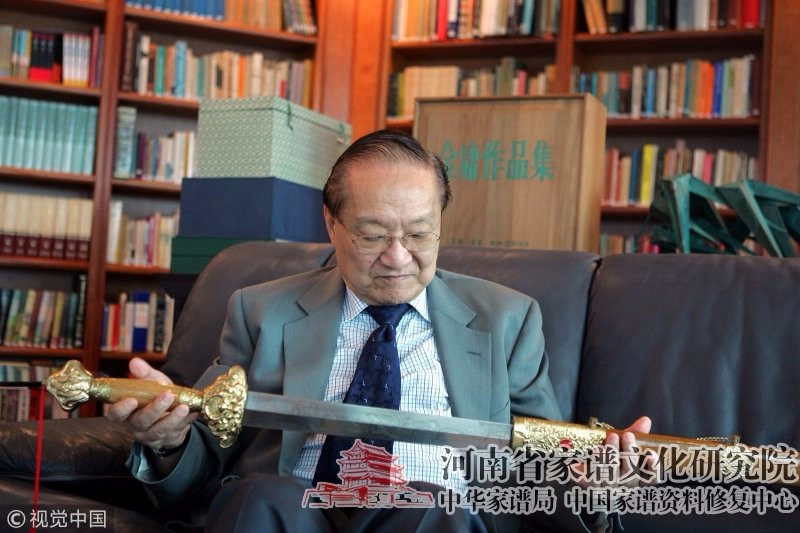

旁邊的書房還保留著,少年金庸正是在這間書房里秉燭夜讀,打下了最初的文學基礎,如今人去樓空,只剩木桌。宅子最深處是一個主題為“走進金庸”的展示廳,陳列著金庸的全套作品,還有無數雜文短集。14部長篇武俠小說按照金庸自己取書名第一個字串成對聯的方式排列:飛雪連天射白鹿,笑書神俠倚碧鴛。

査良楠和哥哥金庸都是海寧査家的第二十二代孫。采訪中,他們的堂叔輩、長居袁花鎮的査家第二十一代孫査建國,特意來到舊居,指著墻上的家譜圖,給記者詳細講解:“我們家族出來的名人,尤其是文人實在太多了,歷史上不曾間斷。”

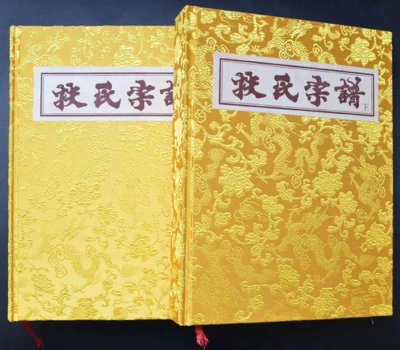

海寧博物館地方史研究者吳德建,參與修訂了最新一版査氏家譜。翻開這套6卷本的家譜,他感慨道:“査家是真正‘以文為業,書香傳家’啊!這600多年的發展,可以分為3個階段。興盛期在明清,共出了22個進士,康熙年間創造了‘一門十進士,叔侄五翰林’的科舉神話。雍正年間,海寧查氏傳到第十一代和第十二代,因文字獄案,不準參加科舉,家族進入靜默期。到第十四代以后,重開科舉,他們又中了進士,進入近代的復興期。”

由此看來,金庸的橫空出世并非偶然,而是家學淵源使然。

“一門十進士,兄弟五翰林”

“陳家洛到得家門,忽然一呆,他祖居本名‘隅園’,這時原匾已除,換上了一個新匾,寫著‘安瀾園’三字,筆致圓柔,認得是乾隆御筆親題。舊居之旁,又蓋著一大片新屋,亭臺樓閣,不計其數。心中一怔,跳進圍墻。一進去便見到一座亭子,亭中有塊大石碑。

走進亭去,月光照在碑上,見碑文俱新,刻著六首五言律詩,題目是‘御制駐陳氏安瀾園即事雜詠’,碑文字跡也是乾隆所書……由西折入長廊,經‘滄波浴景之軒’而至環碧堂,見堂中懸了一塊新匾,寫著‘愛日堂’三字,也是乾隆所書……出得堂來,經赤欄曲橋,天香塢,北轉至十二樓邊……便金庸在《書劍恩仇錄》中,借主人公陳家洛的眼光,詳細描寫了皇帝對海寧大家族的恩寵。這種皇帝題匾、題詩,在金庸舊居中隨處可見,正是査氏家族曾親身享受過的榮耀。

“査”姓來源于春秋時期。公元前676年,魯莊公之子姬延被封為子爵,“食采于査邑”,便姓了“査”,在山東一帶繁衍生息。五代十國時期,査氏出現了第一位名人,南唐軍事將領查文徽。其弟查文徵一家遷徙到安徽婺源(今江西婺源)定居,直到元末天下大亂,后人査瑜帶著妻兒老小,沿新安江、富春江、錢塘江,坐船躲到嘉興。經朋友介紹,査瑜到海寧袁花鎮一戶人家當家庭教師。他欣喜地發現,袁花鎮依山面水,土地肥沃,民風淳厚,跟婺源很像。更巧的是,婺源有個鳳山崗,海寧有座龍山,合起來便是“龍鳳呈祥”,正是吉兆。于是,査瑜舉家定居這片“福地”,一邊“勤懇耕作,敦睦鄉里”,一邊“以儒為業,詩禮傳家”。

從遷居海寧的第二代開始,査家便成為有名的“文宦之家”。第一位顯達之人是查瑜之子查恕。他一心一意鉆研醫術,外號“査一帖”,只要一帖藥就可治好病,且醫德很高,為窮人免費治病,聞名江南。他深得明太祖朱元璋贊賞,被任命為太醫院國醫,獲賞一品冠服。

大約過了100年,弘治三年(1490年),第五代查煥考中進士,成為查家登科甲的第一人。明朝一代,查家中進士6人,其中查秉彝、查志立、查允元祖孫三代連中進士,在當地傳為盛事。

到清朝康熙年間,査氏家族人丁超過300人,進入全盛時期。十余人考取進士,5人進入翰林院,其中查慎行(原名査嗣璉)、查嗣瑮、查嗣庭更是親兄弟三人同為翰林院編修。査家因此有了“一門十進士,兄弟五翰林”之譽。查舁(音同“魚”)陪皇帝在南書房念書,成為康熙近侍,康熙親筆題寫了“澹遠堂”的匾額賜予他,并賜予一副楹聯“唐宋以來巨族,江南有數人家”。寥寥十余字,勾勒出康熙對査家的盛贊。此外,康熙還陸續為査家題寫了“敬業堂”、“嘉瑞堂”的匾額,恩寵冠絕一時。可惜的是,康熙御筆的匾額和楹聯,已經毀于戰亂。如今懸掛于舊居的是復制件。

兩場文字獄的折磨

“黃宗羲神色慘淡,搖了搖頭。顧炎武卻自斟自飲,一口氣連干了六七杯。呂留良道:‘二位此來,可是和《明史》一案有關嗎?’……黃宗羲道:‘我二人來此,乃是為了伊璜先生。小弟和顧兄前日得到訊息,原來這場《明史》大案,竟將伊璜先生也牽連在內。我二人前日晚上匆匆趕到海寧袁花鎮,伊璜先生并不在家,說是出外訪友去了。炎武兄眼見事勢緊急,忙囑伊璜先生家人連夜躲避。’……顧炎武道:‘這次《明史》一案如此大張旗鼓,雷厲風行,當是鰲拜意欲挫折我江南士人之氣。’”

這是金庸《鹿鼎記》開頭一段文字。其中提到的伊璜先生,正是金庸先祖査繼佐。善于科考的査家子弟靠八股文章走向了家族興盛,然而同樣是文字,給他們帶來了不祥之兆:“明史案”牽連到了他們。

明末清初,浙江一戶姓莊的大戶人家編了本《明史輯略》,請了16位名士幫忙修訂。査繼佐也收到了邀請,但他生性謹慎,并未答應。書成之后,為了擴大名氣,莊家自作主張,將査繼佐的名字列在修訂者之中。

此書大量刊印,流傳甚廣。清初權臣鰲拜以書中有“諷刺朝廷”的內容為由,下令徹查,殺戮上百人,査繼佐以“大逆罪”被判腰斬。幸好之前査繼佐早早地就上書浙江官員,聲明自己并不知情,再加上與康熙關系密切,幾經周折,他才被放出來,海寧査家僥幸免罪。

幾十年后,康熙去世,雍正即位,査家再也沒有這樣的好運氣了。1726年,“科場案”爆發。禮部侍郎査嗣庭在江西主持鄉試,出的考題中有一個“止”字,“止”,正是去掉了“雍正”之首,犯了“砍皇頭”的大忌。査嗣庭入獄,査家300余名男丁被殺、被流放,女人全部罰為奴仆。

比扼殺生命更狠辣的,是扼殺査家的科考機會。雍正以“出了査嗣庭這樣的士林敗類”為由,下令浙江6年之內不許進行會試。詩文盡毀,書生無路,這才是査家真正的滅頂之災。

這場文字獄的背后,還有更深的政治恩怨。査嗣庭的才華,深受雍正舅舅隆科多的賞識。隆科多因為在雍正爭奪皇位的過程中立下汗馬功勞,一直居功自傲。雍正坐穩皇位后,對這個跋扈的舅舅不能忍受,開始清算隆科多一黨,受到隆科多賞識的査嗣庭自然在劫難逃。

“科場案”奪走了査家數人的生命,據說最后活著回到海寧的,只有査嗣庭哥哥查慎行一家4口,但它沒有摧毀查氏的文氣。査慎行從此不再入朝為官,一是醉心寫詩,培育出一個新的査氏家族詩人群體,這批人出了100多部著作,到乾隆年間,其中一部分被收入《四庫全書》。二是醉心藏書,査慎行建起的“得樹樓”,加上査家歷代傳下來的“澹遠堂”、“雙遂堂”、“查浦書屋”等,組成了一個龐大的家族圖書館。

這也算因禍得福,査家不再把重心放在科舉上,而是專注于文學,終于澤被后人。金庸就說過:“家中藏書很多,幼時雖然看不懂,但找書很方便,不僅有古書,還有新書。家人間的活動也很文雅,閑來多是下棋、看書。”

如今有文人,也有實業家

到了近現代,査家全面復興,呈現出多姿多彩的面貌,既有詩人查良錚(穆旦),也有教育家查良釗、查良鑒,還有“紡織大王”查濟民。

第十九代的查濟民出生于1914年,少年